Culture

Rencontre : les multiples visages de Yorgo Tloupas

15 NOVEMBRE . 2018

Artiste protéiforme, Yorgo Tloupas a récemment inauguré la réouverture des galeries permanentes du Musée des Arts Décoratifs de Paris… Dans lesquelles sont présentées les skis qu’il a créés en collaboration avec Black Crows. Designer, directeur artistique, graphiste aux passions diverses… Rencontre avec l’homme qui ambitionne de redynamiser le paysage visuel français. Rien que ça !

Propos recueillis par Johanna Colombatti

On sait que tes domaines d’intervention sont multiples en matière de direction et création artistique mais revenons un peu aux origines de tout cela si tu veux bien. Il y a bien entendu le contexte familial, un père sculpteur (Philolaos), une mère professeur de dessin. Quels sont tes premiers souvenirs en matière de création ?

J’ai été en partie forcé par mon père… (rires) Trêve de plaisanterie, j’ai dessiné très tôt, j’ai aidé mon père à sculpter mais j’étais très mauvais en tridimensionnel et je m’en suis vite rendu compte. Quand j’ai fait mon école d’arts appliqués à Penninghen il y avait deux branches : les arts graphiques et l’architecture d’intérieur, et pendant la première année, on suit les deux voies. Cela s’est confirmé : il n’y avait pas une maquette qui tenait debout….

Il y aussi une référence que je ne revendique pas trop, c’est le graffiti que j’ai pratiqué à la fin des années 80, au moment de la grande époque du graff parisien…Je n’étais pas très bon et c’est une esthétique de laquelle je me suis éloigné. Mais il est indéniable : le graff, c’est du dessin de lettres à grande échelle, et en même temps une forme primaire de publicité : au même titre que lorsque tu as une marque à promouvoir, quand tu es n’importe quel chef d’entreprise tu as envie que son nom soit partout … tel un vulgaire taggeur.

Il y a aussi la question du sport, et plus précisément du skate, de toute cette culture qui va orienter ta pratique artistique à un moment donné…

Le skate c’est très important dans ma culture visuelle. C’est une question d’éducation de l’œil : tu ne pratiques pas forcément le dessin quand tu skates mais tu es soumis de manière quotidienne à un barrage d’images et un flot continu de créativité de la part des marques. Il n’y a d’équivalent dans aucun autre sport, c’est pas le tennis qui va rivaliser avec ses raquettes qui n’ont que peu d’espace d’expression visuelle, ni le foot où il y a d’énormes logos des sponsors sur les maillots…

Le skate, c’est une vraie toile. La forme d’un skate, c’est la taille d’un tableau. Qui plus est un tableau abordable, à la différence d’un surf qui est un autre support possible d’expression mais qui est nettement moins accessible en terme d’achat, une planche de skate est un objet qui se renouvelle fréquemment. Le marché est adapté à cela, une marque peut prendre le risque de sortir dix planches tous les six mois.

Tu as d’ailleurs été membre du jury du Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF) en septembre dernier, l’occasion de revenir sur la pratique du skate sous le prisme du cinéma. Est-ce que le cinéma est un domaine qui t’intéresse particulièrement ?

Oui, j’ai fait bac littéraire option ciné, mais je n’ai pas eu pour autant la patience d’en faire… J’ai fait le clip DVNO pour Justice avec SoMe, composé d’un enchaînement de logos. Mais je ne suis pas réalisateur, j’ai une mauvaise perception de la créativité dans le temps, du rythme, et de plus je n’ai pas de savoir encyclopédique sur le cinéma…

Tu es aussi intervenu pour Valérie Donzelli, pour créer l’identité visuelle du générique de son long métrage Main dans la Main…

Valérie, je la connais depuis très longtemps, elle a un vrai sens de l’humour. J’ai aussi bossé avec Julien Guetta pour son film Roulez jeunesse. Je me suis occupé de faire le logo de la camionnette de dépannage avec laquelle se déplace le personnage principal incarné par Eric Judor tout au long du film. C’est le même rôle qu’un costumier, quand tu es costumier pour un film historique, il faut que cela tombe juste, quand tu fais le logo d’une camionnette, c’est la même idée..

Pour en revenir au sport, c’est la glisse qui te conduit au musée puisque tu as inauguré il y a quelques jours la réouverture des galeries permanentes du Musée des Arts Décoratifs de Paris avec l’exposition des skis que tu as créé pour Black Crows.

Oui, je suis très flatté, c’est important pour mon métier de graphiste – même si c’est un terme que je n’utilise pas fréquemment – d’être dans ces lieux, car le graphisme, c’est du design. Quand on me demande à l’aéroport, aux douanes quel est mon métier, je réponds designer. On est d’ailleurs installé, ici dans mon bureau, autour d’une table que j’ai conçue, assis sur des chaises que j’ai dessinées…

Le design s’entend au sens large et il est essentiel que le MAD l’ait compris. Le ski, c’est du design appliqué sur un objet : le ski au Musée n’est pas là pour sa forme, même si elle est très réussie (et qu’elle a été créée par Julien Régnier le shaper de Black Crows), mais il est là parce qu’on l’a habillé de manière telle qu’il méritait sa place ici. C’est la consécration pour moi, pour mon équipe, de se retrouver ici, d’autant que c’est une collection (hiver 17-18) qu’on trouve particulièrement réussie.

Et puis ils sont présentés dans la même salle que la section Memphis… C’est un courant très à la mode en ce moment, la maison de ventes aux enchères Artcurial pour laquelle tu as créé l’identité graphique a récemment consacré une vente monographique à Ettore Sottsass, figure de proue du mouvement. Quels enjeux représentent des missions comme la création visuelle de secteurs comme la maison de vente aux enchères ?

L’enjeu était intéressant parce qu’en tant que designer notre métier n’est pas loin de celui des Architectes des Bâtiments de France qui sont en charge de faire respecter la tradition architecturale et patrimoniale en France. Avec ce genre de missions, c’est la même chose : tu interviens pour redesigner l’image d’une marque qui est implantée dans un lieu historique, l’hôtel Dassault à la croisée de l’avenue Montaigne et des Champs Elysées, tu te dois de traiter la marque avec les égards qui lui sont dus et respecter la charge historique des lieux.

Il y a quelques années, certaines pièces de l’atelier de ton père ont été également vendues chez Piasa autour d’une vente monographique, quels rapports entretiens-tu avec le marché de l’art ?

Oui, c’était une manière d’accroître la notoriété de mon père. Ils avaient un beau lieu d’exposition rue du Bac, Noé Duchaufour-Lawrance qui connaissait mon père, a fait la scénographie de cette exposition, tout était bien ficelé, c’était une belle opportunité.

Et puis les ventes monographiques sont généralement toujours bénéfiques à la carrière d’un artiste. Elles permettent au grand public de s’emparer de l’univers et de la production d’un artiste même si c’est sous le prisme commercial…

Oui absolument, comme les ventes de collections : la bibliothèque de François Mitterrand dispersée chez Piasa, les intérieurs de Pierre Bergé chez Sotheby’s… C’est l’occasion de pénétrer dans l’intimité d’un artiste, d’une personnalité publique à travers l’espace de l’exposition de sa collection, la publication d’un catalogue.

Es-tu toi même collectionneur ? Vis-tu entouré d’objets particuliers ?

Pas vraiment, j’ai bien sûr des oeuvres de mon père, et j’essaie autant que faire se peut de construire les meubles de chez moi, plutôt que d’avoir la même réédition Vitra que dans les appartements hipster sur Pinterest. J’ai quelques pièces d’amis artistes, Xavier Veilhan, Space Invader, des souvenirs de Cyprien Gaillard, des dessins d’amis, mais j’accumule plutôt les livres, dans une bibliothèque qui ne cesse de changer de forme et de taille. Quand j’aurai acheté toutes les planches de surf à propos desquelles je fais une obsession, je dépenserai peut-être mon argent dans du François Morellet, pour accompagner la petite litho de lui que j’ai sur mon mur.

“la modernité n’est pas forcément un critère” – Yorgo Tloupas

On en revient à la question de l’art de vivre qui transparaît dans tes collaborations… Je pense à des clients comme Omega, Cartier, Vuitton, des marques historiques qui véhiculent une certaine idée du luxe et de l’élégance. Qu’est ce que cela représente pour toi ?

Une fois de plus c’est lié à la France, au Vieux Continent, qui a une histoire tenue par ces marques. Je trouve cela intéressant de se pencher là-dessus et d’essayer de voir comment les faire évoluer tout en respectant leur mémoire, leur histoire.

Toutes les marques que tu viens de citer, j’ai passé des heures et des heures dans leurs archives. Il y a le Musée Omega à Bienne et derrière le Musée, il y a leurs archives. Quand tu te plonges là-dedans, tu retrouves la sève de la marque, et tout l’exercice est de trouver comment reprendre ces éléments historiques et de les faire vivre de manière moderne, ou pas d’ailleurs !

Car la modernité n’est pas forcément un critère, il n’y a pas de graphisme moderne. Dès que tu remarques le graphisme, c’est en réalité un problème. Je fais en sorte que mon graphisme ne se remarque pas : quand il est moderne, il est d’une sobriété telle qu’il n’est pas mis en avant par rapport aux images et au texte, c’est très important, et quand il est classique, je veux qu’on puisse avoir l’impression qu’il date de l’époque. Je fais en sorte que tout ce que je fais, ait pu être fait en 1950, visuellement pré-Mackintosh. Quand tu ouvres un magazine que j’ai fait, techniquement il aurait pu être fait avant les années 1950, si on ne pouvait pas produire les effets de dégradés à la main, je vais pas les faire parce que j’ai l’outil qui le permet aujourd’hui.

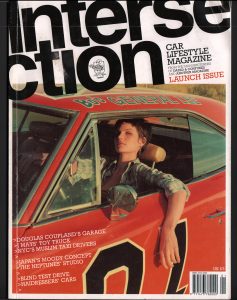

En 2001, tu as lancé la revue Intersection, consacrée à la culture automobile à Londres avec le photographe Rankin, lui même fondateur de Dazed & Confused…

C’est venu d’un constat simple : tous les gens que je fréquentais à Paris dans l’art, la musique, la mode, avaient un intérêt pour les voitures mais ils n’allaient pas acheter Auto Plus ou, s’ils l’achetaient, ils le cachaient dans Le Monde Diplomatique ! De cela est venue l’idée de faire un magazine sur l’automobile. Ce n’était pas encore l’époque des magazines niches, nous voulions créer un magazine lifestyle avec un axe très clair : l’automobile.

C’est comme dans tout, la contrainte crée l’opportunité ; et cette contrainte qui était de parler d’automobile dégageait pas mal de possibilités ! Quand on a interviewé Hedi Slimane sur ce sujet, il n’avait pas le permis, il avait un Ciao, une mobylette Piaggio et un chauffeur avec une Bentley, c’était le paradoxe absolu. Par le prisme de l’automobile, on apprenait plein de choses sur les gens.

Tu as contribué à la refonte de la DA de l’édition française du mensuel Vanity Fair ainsi qu’à la nouvelle formule du quotidien Libération. A l’heure de l’explosion de l’utilisation des réseaux sociaux et de la surexploitation de l’image-seconde, la presse écrite est plus que jamais un enjeu de taille en matière de transmission de l’information… Crois-tu encore à la presse papier ?

Moi j’ai l’impression d’être un dinosaure en continuant à acheter de la presse papier : j’achète le NY Times au quotidien. Mais je pense que les jours de la presse populaire sont comptés, avant on disait « end of print », aujourd’hui on entend le slogan « print is a luxury product »…

Dans le même temps, je me retrouve en ce moment à faire beaucoup de magazines pour des marques comme Vuitton pour lesquelles il y a tant à dire en matière de mode, design, photographie, mécénat, c’est sans fin… Ce sont toujours des sujets passionnants même si tu ne t’intéresses pas à la marque. Je le fais aussi pour Loro Piana, on sort un numéro tous les six mois.

“Le but ultime de ma mission, c’est l’amélioration du paysage visuel français” – Yorgo Tloupas

Je crois que tu as créé ton site internet très tardivement, en exerçant 20 ans sans support virtuel…

J’ai travaillé pendant quinze ans sans promouvoir mon boulot, uniquement avec des contacts. Mais il fallait archiver mon travail, et puis l’idée c’était justement d’inverser la vapeur et d’aller démarcher des clients… Le but ultime de ma mission, c’est l’amélioration du paysage visuel français.

Il y a beaucoup de débats sur la France laide avec ses zones industrielles mais personne n’en évoque la raison profonde. Ce n’est pas tant parce que ce sont des hangars en périphérie comme la Halle aux Chaussures, ce n’est pas seulement une question d’urbanisme et d’architecture, il y a aussi un énorme enjeu de graphisme qui n’est pas rendu public. Mon combat, c’est cette prise de conscience publique, la plus large possible, des problèmes visuels qu’on a en France. Il faut donc que j’aille prospecter parce que je ne vais pas tomber sur le patron d’Intermarché à un cocktail…

C’est Raymond Loewy qui disait “la laideur se vend mal” !

Le problème c’est qu’aujourd’hui la laideur se vend très bien… Raymond Loewy écrit cela à une époque où le rôle du designer est très important et le savoir-faire plus difficile à obtenir. Pour dessiner un logo comme celui qu’il a fait pour New Man, pas question de logiciels comme Illustrator, il l’a fait avec une plume sur du papier, ça change tout : cette capacité-là n’était pas donnée à tout le monde…

Aujourd’hui c’est une industrie qui a été très fortement atteinte par la démocratisation de l’outil, de l’ordinateur. N’importe quel commerçant peut dessiner son enseigne sur Word, la faire imprimer au coin de la rue alors qu’à l’époque de Raymond Loewy, il fallait appeler un collègue de Raymond Loewy. Aujourd’hui la laideur se vend très bien car elle est moins chère. Et le fait est également qu’il y a un manque d’éducation.

Justement j’y venais, à la question de l’enseignement et transmission ! Tu as animé des classes au Centre Pompidou, tu enseignes aussi à Penninghen et à Sciences Po Paris. Comment les choses s’articulent de l’exercice pratique à la transmission théorique aux nouvelles générations ?

Je suis féru de cela car j’aime cette idée de transmission et sensibilisation. J’essaie d’éduquer les gens du côté décisionnaire, notamment à Sciences Po, avec des personnes qui deviendront plus tard directeur marketing. Il faut se souvenir des règles d’un bon logo. Plus tu sensibilises les gens à ces choses-là et plus ils en prennent conscience. Le site SNCF par exemple, le logo n’est pas acceptable et tous les français le voient au quotidien, ça devient la norme et pourtant ce logo n’a aucune astuce, il n’est équilibré, ni symétrique… C’est terrible.

Récemment l’un des contributeurs des Grands Ducs a interviewé l’artiste français Claude Viallat qui affirmait que “le progrès, c’est un petit pas de côté. C’est une vue légèrement différente, une analyse particulière sur les choses.” C’est une notion qui est vue et revue dans l’Histoire de l’art. Cette définition par Claude Viallat te parle ?

Elle me parle dans le sens où elle rejoint une définition que j’ai moi-même du progrès : je suis fasciné par le progrès et par la science mais une chose est sûre c’est que le progrès n’existe pas en matière artistique. Qui pourrait dire qu’un Damien Hirst est plus évolué qu’un Léonard de Vinci ou une figure cycladique ? Il y a une évolution en art, il n’y a pas de progrès. Tu ne peux pas dire que le logo AirBnb est mieux que la croix chrétienne, ils sont aussi bien faits l’un l’autre et il y a plus de 2000 ans entre les deux. En revanche, tu peux te dire que la piqûre pour guérir de ton infection est meilleure que celle que tu n’aurais pas eu au Moyen Âge. En matière artistique, il existe une connaissance accrue de l’Histoire de l’Art. Moi je ne considère pas que j’ai progressé depuis que je travaille, je sais mieux vendre ce que je fais mais je ne suis pas un meilleur designer. Une fois que tu as éliminé cette idée du progrès, tu travailles de manière beaucoup plus sereine…

Bonus : Quels sont tes prochains projets ?

Je suis en train d’écrire un bouquin sur les logos. L’idée est de faire des rapprochements iconographiques dans l’utilisation des signes et des logos dans l’Histoire, en balayant toutes les cultures, toutes les époques… Et aussi l’ouverture d’un café grec rue des Martyrs dans le 9eme arrondissement à venir.

J.C. | Photographie à la une © Daniele Tedeschi