Culture

Hommage : Jean d’Ormesson, une vie d’écrivain

06 DéCEMBRE . 2017

Il y a bientôt dix ans – comme le temps passe – j’eus le grand privilège de rencontrer Jean d’Ormesson, à l’occasion d’une interview pour un magazine aujourd’hui, lui aussi, défunt. Jamais je n’oublierai cette entrevue qui, pourtant, démarra fort mal. Son assistante ayant mélangé les dates, il ne m’attendait pas lorsque je sonnai à la porte de son hôtel particulier de Neuilly. Surpris, il faillit me renvoyer mais se ravisa vite. Et durant les quelques heures que dura notre entretien, il ne cessa de s’excuser pour la froideur de son accueil, allant même jusqu’à me proposer, pour se faire pardonner, un verre de scotch que je déclinai poliment. Il était 10 heures du matin. Voici, en hommage, les quelques secrets et anecdotes sur sa vie d’écrivain que je tirai de lui ce jour-là.

Jean d’Ormesson, merci de me recevoir chez vous. Est-ce dans ce bureau que vous travaillez ?

Vous savez, j’ai longtemps été un écrivain du dimanche et du soir. Je n’avais pas un travail, mais plusieurs, puisque j’avais un bureau à l’Unesco et un autre au Figaro. Le Canard Enchaîné s’était d’ailleurs moqué de moi en disant que j’avais des fauteuils un peu partout, ce qui était vrai. J’écrivais donc le soir et le dimanche.

Quand j’ai quitté la direction du Figaro et l’Unesco, à regret car j’aimais beaucoup ce travail, je me suis retrouvé avec beaucoup plus de temps et j’ai eu en effet ce problème : où travailler ? J’ai d’abord loué une pièce merveilleuse au 12 de la rue de Montpensier qui donnait sur le Palais Royal. C’était à côté de Cocteau, de Berl, de Colette, c’était enchanteur. J’y suis resté une dizaine d’années et j’ai écrit plusieurs livres là. Malheureusement la propriétaire a dû finalement reprendre son appartement pour sa fille.

Depuis, je travaille chez moi mais en réalité je suis comme Blondin : je ne peux pas travailler dans un bureau. Cela m’est impossible. Donc je pars souvent. Beaucoup de mes livres ont été écrits à l’hôtel, en Italie, à Venise, en Corse, souvent en voyage. Il y a deux choses que je peux faire un peu partout : la première c’est travailler, et la deuxième, rassurez-vous, c’est dormir. Grâce à Dieu, contrairement à beaucoup d’écrivains qui ne peuvent écrire que dans certains endroits, je ne suis lié à aucun.

Vous pouvez vraiment écrire n’importe où ? Dans un train, un avion, entre deux portes ?

Non, pas vraiment. J’ai besoin d’un grand calme c’est pour cela que, contrairement à beaucoup d’amis, je ne peux pas écrire au café. Je connais des gens qui écrivent des livres dans des avions, mais je n’y crois pas beaucoup. Ça ne peut pas être des livres qui vont durer. Ecrire est très difficile. Il faut, je crois, à tout le monde et à moi en particulier, beaucoup de calme. Mais à cette condition, oui, cela peut être n’importe où.

Mais lorsque vous n’étiez encore qu’un écrivain du soir, vous travailliez nécessairement chez vous ?

Oui, bien sûr, en général entre 21h30 et minuit ou 1h du matin. Et le dimanche bien sûr. J’ai écrit plusieurs livres comme cela. La Gloire de l’Empire a été écrit comme ça, Au plaisir de Dieu également, peut-être même Dieu, sa vie, son œuvre. Cela a changé à partir de La Douane de mer. A partir du moment où j’ai pu vivre de ma plume.

“Quand il écrit très vite avec un stylo, il écrit des articles et s’il ne fait rien avec un crayon c’est qu’il écrit un roman” – Héloïse d’Ormesson

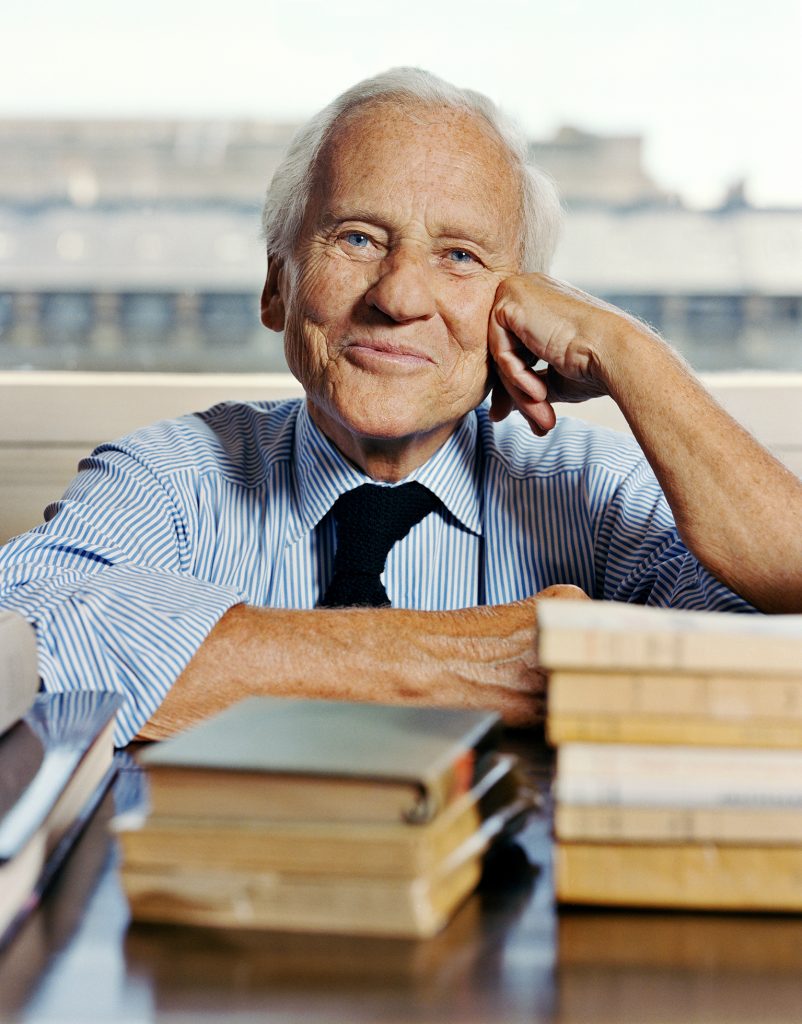

Jean d’Ormesson, directeur du journal Le Figaro, lisant le Figaro dans les locaux du journal 1974-1977

Avec quels outils écrivez-vous ?

Je n’ai pas d’ordinateur. Je ne méprise pas du tout l’informatique, tous mes amis écrivent à l’ordinateur, mais moi j’écris mes articles avec un stylo et mes livres avec un crayon. C’est la seule névrose que j’ai : je ne dois pas perdre mon crayon. Je sais qu’un livre, c’est quatre crayons.

Quand ma fille Héloïse avait six ans, on lui demandait « Que fait ton papa ? », et avec le génie des enfants elle avait répondu : « Quand il écrit très vite avec un stylo, il écrit des articles et s’il ne fait rien avec un crayon c’est qu’il écrit un roman. » En effet, j’ai toujours pensé qu’un article devait être écrit vite, à peu près à l’allure à laquelle on le lit.

Quand j’étais directeur du Figaro et même plus tard quand j’écrivais encore régulièrement pour le journal, j’arrivais souvent en voiture avec mon article. J’écoutais les nouvelles à la radio, je prenais l’escalier ou l’ascenseur, j’entrais dans le premier bureau vide, et je déchirais mon papier pour refaire un article en vingt minutes. Ça, c’était les bons articles. Il faut juste une idée, pas trois, ou mieux, une espèce de mouvement, une indignation, une admiration. Les livres c’est très différent.

Vous qui avez exercé les deux fonctions, pouvez-vous nous parler des rapports entre le journaliste et l’écrivain ?

C’est même un thème sur lequel j’ai fait des conférences : Littérature et journalisme. J’ai consacré la moitié de ma vie à la littérature et l’autre moitié au journalisme. Il y a une formule de Wilde que j’aime beaucoup : “Litterature is unread and journalism is unreadable”. Le journalisme est illisible et la littérature n’est pas lue. Voilà les deux moitiés de ma vie.

Il y a naturellement une parenté entre le journaliste et l’écrivain, Hérodote, Xénophon, Victor Hugo, Mauriac, Kessel évidemment, mais il y a aussi une très grande opposition. L’opposition, c’est d’abord que le journalisme est une affaire d’équipe : quand Aron ou Mauriac quittent le Figaro, le Figaro ne s’écroule pas. Tandis que l’écrivain, lui est seul. Je dirais volontiers que le journaliste aime ce qui est exceptionnel, les trains qui ne marchent pas, alors que c’est la banalité qui est l’affaire de l’écrivain. Le journaliste c’est la vie, alors que chez l’écrivain la mort est toujours quelque part, même chez Courteline, Labiche ou Feydeau.

Mais la grande différence, c’est le temps. Que fait le temps ? Il dure et il passe. Le propre du journalisme c’est le temps qui passe. Gide dit : “J’appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu’aujourd’hui” et “Rien n’est plus vieux que le journal de ce matin et Homère est toujours jeune.” Le journalisme, c’est l’urgent. Et l’écrivain c’est le temps qui dure, c’est l’essentiel. Le temps ne compte pas pour lui. Donc, les articles doivent donc être écrits très vite et les livres très lentement.

“Le journalisme, c’est l’urgent. Et l’écrivain, c’est le temps qui dure, c’est l’essentiel. Le temps ne compte pas pour lui.”

Ne pensez-vous pas que cette activité de journalisme a longtemps été pour vous un frein à l’écriture ?

Oui, bien sûr. Mes premiers livres n’ont pas marché du tout, probablement parce qu’ils n’étaient pas tellement bons, mais pas seulement. Mon premier manuscrit, écrit le soir alors que je travaillais à l’Unesco, je l’ai apporté un samedi soir chez Gallimard.

J’étais naïf, après j’ai fait partie du comité de lecture de Gallimard et j’ai su qu’il fallait attendre deux mois pour avoir une réponse, mais là je n’ai attendu que quinze jours. N’ayant pas eu de réponse, un samedi soir, à 19h, je suis allé le porter chez Julliard. Le dimanche matin, à 7h, le téléphone sonne chez mes parents, c’était René Julliard. Il l’avait lu dans la nuit. Il me dit que c’est formidable, aussi bien que Sagan, qu’on va faire un malheur. Evidemment c’était le plus beau jour de ma vie ! Il a donc publié ce premier livre L’amour est un plaisir qui n’a en fait pas très bien marché. Ont suivi Du côté de chez Jean et un livre qui n’était pas mauvais qui s’appelait Au revoir et merci, où j’abandonnais la littérature puisque cela ne marchait pas pour moi.

On m’a souvent reproché d’avoir plusieurs fois fait mes adieux mais je pensais sincèrement que c’était mon dernier livre. Je travaillais toujours à l’Unesco. Et pendant trois ou quatre ans, j’ai écrit un autre manuscrit. Le soir je m’endormais dessus de fatigue. Mais Julliard étant mort, lui qui m’avait tellement aidé, je l’ai donc porté chez Grasset qui me demandait un livre. Il y avait là quelqu’un d’exquis qui s’appelait Bernard Privat, qui était le neveu de Grasset et qui m’a dit : « Ecoute, tes premiers livres c’était gai, amusant, c’était charmant mais celui-là, il est mortel d’ennui. Il a 800 pages, il n’est pas fameux, on peut quand même le publier mais bon… » Je l’ai repris, je l’ai porté chez Gallimard et il a fait 300 000 exemplaires ! C’était La Gloire de l’Empire, avec lequel j’ai obtenu le prix de l’Académie Française et qui m’a permis d’y être élu.

Le succès était enfin au rendez-vous…

Effectivement. Mais cela n’a pas été facile. Le Figaro, à mes débuts, était dirigé par un grand directeur, Pierre Brisson. C’était un grand journaliste qui avait porté le figaro de 30 000 à 150 000 exemplaires. Mais, comme jeune étudiant, j’avais 19 ou 20 ans, on m’avait donné à commenter un de ses romans qui ne valait pas grand-chose. En tant que directeur du Figaro, Brisson était encensé par tout le monde. Et moi j’avais dit ce que je pensais : c’est tout à fait nul. Mon article se concluait par une phrase qui est restée célèbre : « Il y a tout de même une justice, on ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent. » Et là-dessus, je suis devenu moi aussi, bien plus tard, directeur du Figaro ! Je vous raconte cela parce que mes premiers livres chez Juillard n’étaient pas aussi bons que cela, certes, mais surtout on en parlait pas dans le Figaro, j’étais sur la liste noire à cause de ce papier sur Brisson. Julliard était consterné.

Puis tout s’est emballé avec Au plaisir de Dieu.

Après La Gloire de l’Empire, j’avais aussitôt, dans la foulée, écrit Au plaisir de Dieu. Et quand je suis arrivé au Figaro en 1974, Au plaisir de Dieu était achevé. Ce fut un grand succès. D’abord parce que le livre a très bien marché et puis parce qu’un ami que j’aimais beaucoup, Robert Mazoyer, en a fait un film.

On cherchait qui pourrait jouer le grand-père qui a un rôle important dans l’histoire et, ne doutant de rien, j’avais pensé à Burt Lancaster à qui on avait envoyé le livre. Il avait accepté. Mais il demandait six fois le budget total du film. On l’avait envoyé à Laurence Olivier qui avait accepté aussi mais qui demandait quatre fois le budget. Désespérés on avait pensé à Gabin qui ne pouvait pas, à François Perrier qui ne pouvait pas, et on a pris en désespoir de cause Jacques Dumesnil, qui a été inoubliable et que j’ai adoré.

“Ce ne sont pas les histoires, qui font la littérature, c’est le style.”

On pouvait donc être directeur du Figaro et avoir du talent ?

On verra ça. Mais je reviens à votre question après avoir fait des détours. Pendant les cinq ou six ans où j’ai été directeur du Figaro, je n’ai pas écrit une ligne. J’écrivais pourtant un éditorial tous les jours. Et quand aujourd’hui je croise des jeunes gens qui veulent être journalistes j’essaie de les aider, mais s’ils veulent écrire, je les dissuade d’être journalistes. C’est un métier qui tue la littérature. Je leur dit : « Soyez chauffeur de taxi, banquier, entrez dans les assurances, prenez un métier pour vivre et écrivez le soir ».

A partir du moment où vous avez pu vous livrer à l’écriture à temps plein, comment travailliez-vous ?

Là, j’ai absolument basculé. Au lieu d’écrire le soir, j’écrivais le matin. Et évidemment, on travaille beaucoup mieux le matin, au calme. Puisqu’on parle de ma vie, je dors énormément, c’est un drame, j’adore dormir. J’ai honte de le dire mais j’ai besoin de sept à huit heures de sommeil.

J’habite beaucoup la Corse, depuis maintenant trente ans, et là-bas en été je me lève à 5h du matin, je travaille de 5h30 à midi et demi, pendant sept heures entièrement au calme, et après je me promène. Même ici à Paris je me lève souvent à sept heures. Mais pour me lever à 7h il faut que je sois couché à 22h30 ! Donc voilà, je travaille entre six et huit heures par jour, et ce depuis dix ans. Et qu’est-ce que je fais pendant ces six heures ? Quand j’ai fait vingt lignes, je suis très content ! Il faut du temps vous savez, il faut se remettre dedans, s’encapuchonner. Vous savez à qui je dois ce mot ? « Vous vous encapuchonnez, hein, pour travailler ? » Mitterrand !

Parce-que tous les matins vous avez besoin de vous replonger dans l’atmosphère du livre ?

Oui. J’ai besoin de retirer les fils de ce qui a déjà été écrit. Il faut que je relise la dernière page, peut-être les dix dernières pages, quelquefois les vingt ou les trente dernières pages. Et donc quand j’ai relu les trente dernières pages il y a déjà une demi-heure qui s’est passée et j’arrive peut-être à faire vingt lignes. Il m’arrive quelquefois de faire deux pages ou trois pages mais jamais plus, et le résultat c’est que je ne suis pas de ces écrivains qui écrivent un livre par an. En réalité, il me faut plutôt trois ans pour en écrire un.

“La simplicité demande un travail épouvantable”

D’après vous, quelle est l’origine de cette lenteur ?

Je crois qu’écrire, c’est une question de style. Vous connaissez, mieux que moi, les jeunes gens qui arrivent chez un éditeur en disant « J’ai une histoire merveilleuse » ou pire, « Ma vie est un roman ». Oui, c’est ça… Ce ne sont pas les histoires qui font la littérature, c’est le style.

J’ai beaucoup aimé Robbe-Grillet, il était très intelligent, c’était délicieux de parler avec lui. D’ailleurs, il m’a expliqué que le Nouveau Roman au départ, c’était un jeu. Je ne suis pas franchement pour le Nouveau Roman, je crois tout de même aux histoires, mais le type qui arrive en disant « J’ai une bonne histoire », franchement… Ce qui fait un grand livre c’est le style. Flaubert voulait écrire un livre sur rien, c’est ça qui fait les grands livres. Prenez un livre que j’admire beaucoup, Le Paysan de Paris d’Aragon, et bien il n’y a rien, c’est impossible à résumer ! Le fameux pitch, il n’y en a pas. D’ailleurs, la mode du pitch, c’est un désastre !

Les médias ont beaucoup contribué à cela…

Vous mettez le doigt dessus. J’aime beaucoup Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier, mais ils veulent le pitch ! Et le pitch du Paysan de Paris c’est : un homme se promène dans Paris. Et puis c’est tout. D’ailleurs Phèdre, comment on pitche ça ? Une belle-mère est amoureuse de son beau-fils qui est victime d’un accident de la circulation ou enlevé par un dragon ?

Ce souci du style que vous évoquiez, comment se manifeste-t-il ?

Il ne faut pas trop travailler la phrase, ne pas la surtravailler. Beaucoup de mes amis, Michel Déon, François Nourissier, me disent, « Ah, tu es un écrivain du premier jet ». C’est vrai, j’écris comme ça. Mais ensuite je laisse, et puis je corrige, indéfiniment. Et vous savez, ne croyez pas que je sois paranoïaque, Montaigne, je l’ai calculé, a mis 20 ans à écrire Les Essais : il écrivait 10 lignes par jour. Mais en même temps, il ne faut pas trop travailler le style. Il y a une formule du grand Arnauld, le janséniste, qui disait en parlant d’un de ses neveux écrivant très bien : « Il écrit comme il parle. » Voilà. Il faut écrire le plus simplement possible. Mais la simplicité demande un travail épouvantable.

“Je me dis encore souvent : jamais je n’y arriverai”

Quand vous citez les écrivains dont vous admirez le style ce sont presque toujours des classiques comme Chateaubriand. N’avez-vous pas eu d’admirations au XXème siècle ?

Si, bien sûr. Paul Morand par exemple. Vous voyez ce téléphone ? Un jour il sonne, c’était Paul Morand. Nous étions liés, il me tutoyait, je le vouvoyais. Il allait toujours très vite : « Est-ce que tu as envoyé ta lettre ? » « Quelle lettre ? » « Ta lettre de candidature » « A quoi ? » « A l’Académie ». Je lui dis : « Je n’y pense même pas ». Il me répond « Envoie-la ». Je l’ai envoyée et j’ai été élu ! Je ne partage pas ses opinions mais je l’ai beaucoup aimé, c’était un homme extraordinaire.

Sinon, Aragon, Gracq, Yourcenar… Vous voyez comme la littérature est forte : j’ai deux exemples de gens que j’ai beaucoup aimés et qui étaient très loin de moi, c’étaient Morand et Aragon. Vous savez que j’ai fait entrer Marguerite Yourcenar à l’Académie ? J’aurais voulu faire entrer trois personnes. Marguerite Yourcenar j’ai réussi mais dans quel état, Raymond Aron, j’ai échoué, et Aragon aussi car il n’a pas voulu se plier aux usages. Il aurait fallu le supplier. Alors il serait venu et l’image de l’Académie aurait été changée.

D’après vous, avec le temps, acquiert-on de l’expérience en littérature ou écrit-on toujours un premier livre ?

C’est difficile. On me dit souvent « vous qui écrivez si facilement »… Mais j’écris très difficilement. C’est très difficile d’écrire. En revanche, il est vrai, et ce n’est pas une formule, qu’il m’est impossible de ne pas écrire. On m’a souvent reproché d’avoir écrit mon dernier livre mais c’est à chaque fois sincère. Je vous ai expliqué Au revoir et merci, où j’abandonnais la littérature, cela n’avait pas marché. Et je n’ai pas pu m’empêcher de faire ce livre sur lequel, je me rappelle, je m’endormais.

Il y a quelques années, j’étais peut-être plus vieux qu’aujourd’hui, un peu malheureux, je commençais à vieillir et j’ai écrit un livre qui s’appelait C’était bien. C’était un livre testament. Je vous jure que c’est vrai, je me suis dit c’est le dernier. Et puis après j’ai fait une histoire de la littérature, une anthologie, ce n’était pas vraiment des livres, alors cela allait et puis je suis retombé, j’ai recommencé à écrire. Alors, pour Qu’ai-je donc fait, j’ai prévenu tout de suite que ce ne serait pas mon dernier livre !

Vous avez parlé du calme nécessaire à la concentration, écrivez-vous donc uniquement en silence ?

Lévi-Strauss m’a demandé un jour : « Est-ce que vous écrivez en musique ? » Lui ne pouvait pas écrire une ligne sans musique. Moi, je ne peux pas. Il me faut un calme absolu. Si vous saviez la haine que j’ai pour le téléphone ! C’est pour cela que je n’ai pas de mail, de téléphone mobile, ni même de montre, je fuis tout cela. Ma concentration est très grande. Et quand j’ai travaillé comme cela six heures et que j’ai fait à peine deux pages, alors j’ai faim.

Trouvez-vous vous-même les titres de vos romans ?

Oui, c’est très important. Certains de mes titres me sont arrivés à la dernière minute comme C’était bien et d’autres bien avant comme Histoire du juif errant ou La Douane de mer pour lesquels j’avais le titre avant même d’écrire la première ligne. Vous savez que Proust voulait appeler A l’ombre des jeunes filles en fleurs : Les colombes poignardées ? J’accorde beaucoup d’importance au titre mais j’ai tort. En fait c’est le livre qui fait le titre. Mais c’est important, comme la première phrase, parce qu’il faut qu’il réponde au livre.

Continuez-vous à lire lorsque vous êtes en période d’écriture ?

J’essaie plutôt de lire quand je n’écris pas, prioritairement les livres que je n’ai pas lus. J’ai lu récemment un livre sublime : Les mille et une nuits. Magnifique, amusant, beau ! J’essaie de lire aussi un peu les contemporains mais c’est difficile. Mais quand j’écris, je ne lis pas. Parce que ou bien je lis des choses qui ne me paraissent pas formidables, et je me dis que je perds mon temps, ou bien je lis des choses extraordinaires et cela me décourage.

Quand j’écrivais La Gloire de l’Empire, j’avais sur ma table deux livres qui étaient l’un Le Paysan de Paris d’Aragon et l’autre Le Soleil se lève aussi d’Hemingway et j’avais les larmes aux yeux en les feuilletant. Je me disais que jamais je n’y arriverais. Et ce « jamais je n’y arriverai » m’a poursuivi. Ce n’est pas de la fausse modestie. Peut-être est-ce une modestie ambitieuse parce que je mets mes références un peu haut, mais je me dis encore souvent « jamais je n’y arriverai ».

Vous avez alterné ouvrages à proprement parler romanesques et livres plus autobiographiques. Savez-vous à l’avance sur quel navire vous embarquez ?

Jean Dutourd me dit, et je le crois, « Quand j’écris ma première phrase je ne sais pas où je vais »… Dany Laferrière m’a dit exactement la même chose. Vous savez que Roger Martin du Gard avait sur sa grande table tout le plan des huit volumes des Thibault ? Moi je n’ai pas ça du tout. J’ai une espèce de plan gazeux dans ma tête. Je sais où je vais au début.

Quant à l’alternance, entre romans et livres plus autobiographiques, c’était presque un pari. Je ne me disais pas que je devais alterner. A cette époque-là, Jean-Claude Lattès m’a dit « Ce serait bien que tu écrives un livre qui se vende à un million d’exemplaires ». Moi, ça m’était égal d’en vendre autant. Il poursuivit tout de même : « Un million, tu ne pourras pas y arriver, mais si on faisait une suite de trois livres et que tu en vendes 300 000 à chaque fois ce serait bon ». Et c’est comme ça que j’ai écrit, en trois ans cette fois, un an pour chacun, Le Vent du soir, Tous les hommes en sont fous, et Le Bonheur à San Miniato. Le premier et le dernier sont possibles, le deuxième tome est très faible. Le premier a fait 350 000, le deuxième 250 000 et le troisième 400 000. On a fait juste un million ! Pari gagné.

Même pour une fresque comme celle-ci avec beaucoup de personnages, qui se passe dans le monde entier et sur une longue période, vous n’avez pas travaillé avec un plan détaillé ?

Non. Mais comme j’avais trois tomes, il fallait que je sache dès le départ où j’allais et comment j’allais répartir ça. C’était un plan gazeux dans ma tête. Naturellement le plan se modifie au fur et à mesure que vous avancez. Mais vous avez quand même une espèce de feuille de route.

Votre point de départ, en l’occurrence, c’était le récit ou les personnages ?

Là, c’était évidemment les personnages.

« Au fond c’est ça, la littérature, atteindre l’universel par le particulier »

Est-ce une règle immuable ?

Non, dans Histoire du juif errant ou dans La Douane de mer il y a évidemment beaucoup de rebondissements. Je me rappelle très bien le début du juif errant. Je voulais faire un roman un peu comme l’Orlando de Virginia Woolf, c’est à dire qui passe à travers les siècles. J’ai d’abord pensé à un objet qui passerait ainsi de mains en mains.

Et un été en Grèce, j’arrive à Ithaque ou à Delos ou à Delphes et je me dis que Sophocle est passé ici, je pense aux siècles passés, je m’assois là et tout d’un coup, je pense au juif errant. J’avais trouvé le fil. De la même façon, dans La Douane de mer, à partir du moment où j’ai pensé que j’allais mourir et qu’au moment de mourir j’allais rencontrer un esprit, j’avais comme l’histoire du monde qui s’offrait à moi.

Prenez-vous des notes en prévision de futurs romans ?

Je n’ai pas de carnet, pas d’agenda. J’écris sur des enveloppes que je mets dans ma poche et que je perds parfois. Et le soir, en principe, je recopie ça sur une feuille volante, car je n’ai pas de cahier, et je la glisse dans une chemise.

Qu’écrivez-vous sur ces enveloppes ? Des idées, des citations ?

Oui, beaucoup de citations, des idées, mais je me rappelle toujours le mot de Proust : « L’état d’esprit où on observe est tellement inférieur à l’état d’esprit où on invente ». Il ne faut pas se laisser enfouir sous les notes. Il ne faut pas être Norpois qui note sans cesse. Il faut se laisser aller.

D’où votre souci d’introduire des éléments de fiction dans des choses très autobiographiques ?

Oui, absolument. J’ai inventé l’histoire fiction. Je n’ai pas inventé l’autofiction qui est encore plus importante mais j’ai inventé le genre de l’histoire fiction. Avec une fausse histoire. Et cela a commencé avec La Gloire de l’Empire.

Vous êtes catholique, croyant, établissez-vous un lien entre l’inspiration et Dieu ?

Je suis un mauvais catholique, très peu pratiquant. Mais votre question est très amusante, suis-je croyant ? Tout mon prochain livre est là-dessus. J’aime beaucoup la musique baroque, Bach, Haendel, Haydn. Et Haydn à qui on demandait : « Où avez-vous trouvé cette inspiration ? » se contenta de lever un doigt vers le ciel.

“Quand sait-on qu’un livre est fini ? A partir du moment où on ajoute des virgules qu’on enlève le lendemain”

Avez-vous le sentiment d’écrire des livres très français ?

Hélas, oui. J’aurai beaucoup aimé écrire des livres monde. J’admirais beaucoup Garcia Marquez, Roth, Borges. Isaac Singer, que j’aime tellement, a atteint l’universel par le particulier. Au fond c’est ça la littérature, atteindre l’universel par le particulier. Proust dépeint un milieu ridicule, de vieilles duchesses du Faubourg Saint-Germain, et il arrive à l’universel. Singer décrit le milieu non pas des polonais, mais des juifs polonais et même pas, seulement des juifs polonais de la rue Krochmalna, et à travers eux, il atteint l’universel.

Avez-vous des rites d’écrivain, des petites manies ? Un cérémonial pour marquer la fin d’un livre ?

Non, rien à part la crainte de perdre mon crayon. Souvent quand je perds mon crayon, on m’en donne un autre et je dis « Mais ce n’est pas mon crayon, ce n’est pas celui-là ! » La fin d’un livre, c’est intéressant. Quand sait-on qu’un livre est fini ? A partir du moment où on ajoute des virgules qu’on enlève le lendemain. Je n’ai pas de cérémonial mais il y a une espèce de tristesse à la fin de l’écriture d’un livre. Comme un baby blues. C’est trois ans ou quatre ans de vie qui s’achèvent.

Quel est votre sentiment sur l’exercice obligé de la promotion ?

Vous m’avez demandé si on change avec le temps. Sur l’écriture je n’ai pas changé, mais j’ai changé sur la promotion. Cela ne m’amuse plus vraiment, surtout la télévision. Alors on me dit « Ah, toi qui aimes la télévision… » Mais je n’aime pas la télévision. Une fois que j’y suis, je m’en amuse, c’est pour cela que je suis un bon client, mais en réalité je n’aime pas beaucoup ça. Je m’en suis lassé. La télévision est évidemment hostile à la littérature. Elle ne s’occupe pas du style. Elle s’occupe du pitch. Et forcément elle transforme votre livre en spectacle. J’admire beaucoup les gens comme Gracq qui ont refusé toute forme de médiatisation. Mais moi, j’ai le caractère trop faible pour cela.

“Il n’y a plus d’écoles littéraires”

Vous pratiquez les rencontres avec vos lecteurs ?

J’aime beaucoup ça. Vous savez je dois beaucoup à mes lecteurs. Je dois beaucoup à beaucoup de gens : Mazoyer, Jacques Dumesnil, Julliard, Lazareff, Claude Gallimard, à beaucoup de gens. Même à Julien Doré qui m’a fait connaître auprès des jeunes. Je dois beaucoup à Laurent Gerra, à Fonelle du magazine Elle, dont les héros de chroniques sont alternativement ou simultanément Inès de la Fressange et moi, et je dois beaucoup aux lecteurs. Je reçois énormément de lettres. C’est très touchant. J’ai du mal à répondre mais les gens sont vraiment très gentils. C’est la moindre des choses que de s’occuper de ses lecteurs. Et je dois beaucoup aux libraires aussi.

Qu’est-ce qui vous agace le plus dans votre vie d’écrivain ?

Je n’aime pas beaucoup la vie d’homme de lettres, les remises de prix, les préfaces, la correspondance. D’ailleurs, Pivot m’avait dit : « Vous vous rendez compte de la chance que vous avez ? Si vous étiez né en même temps que Gide, Aragon, Proust, vous ne seriez rien ! » Maintenant il n’y a plus de vie littéraire et je m’en réjouis car je n’aime pas ça. Je n’aime pas les salons littéraires, je n’aime pas beaucoup les cafés littéraires, j’ai naturellement des amis, mais ce sont des amis individuels. Il n’y a plus d’écoles littéraires. C’est très frappant mais je ne m’en plains pas.

Et qu’en appréciez-vous le plus ?

La vie d’écrivain, c’est un rêve, celui de travailler à ce que l’on aime. Je dois vous avouer que je ne pense presque plus que c’est un travail. On m’avait demandé il y a longtemps : « Il y a un incendie dans la maison, qu’est-ce que vous sauvez d’abord, votre fille ou votre manuscrit ? » J’avais répondu : « Je sauve mon manuscrit, ma fille est si intelligente qu’elle se sauvera toute seule ». J’ai un peu honte maintenant.

Bref, être écrivain c’est un bonheur mais c’est très difficile. Je suis souvent découragé en me demandant pourquoi j’ai pris ce métier. Mais quand même, c’est une chance formidable. Comme d’être peintre ou d’être musicien ou d’être chirurgien ou probablement pilote de course. Ce qui compte c’est de faire quelque chose qu’on aime. Vous savez je réponds facilement à ce genre de question par “Qu’est-ce que je pourrais faire d’autre ?” C’est aussi parce que je ne veux rien faire d’autre ! Et je ne fais rien d’autre. Je ne m’occupe de rien, c’est ma femme qui s’occupe de tout. Je ne répare rien, je ne fais pas de jardinage, je ne m’occupe pas des enfants, même pas du vin. Rien.

Comment, en une phrase, qualifieriez-vous une vie d’écrivain ?

Travail, patience, fatigue. Vous connaissez le mot de Flaubert ? « Dix pour cent d’inspiration, quatre vingt dix pour cent de transpiration ».

Propos recueillis par Thierry Richard

(Octobre 2009)

https://www.youtube.com/watch?v=Igd17Y_1soQ

Jean d’Ormesson, facétieux mélancolique

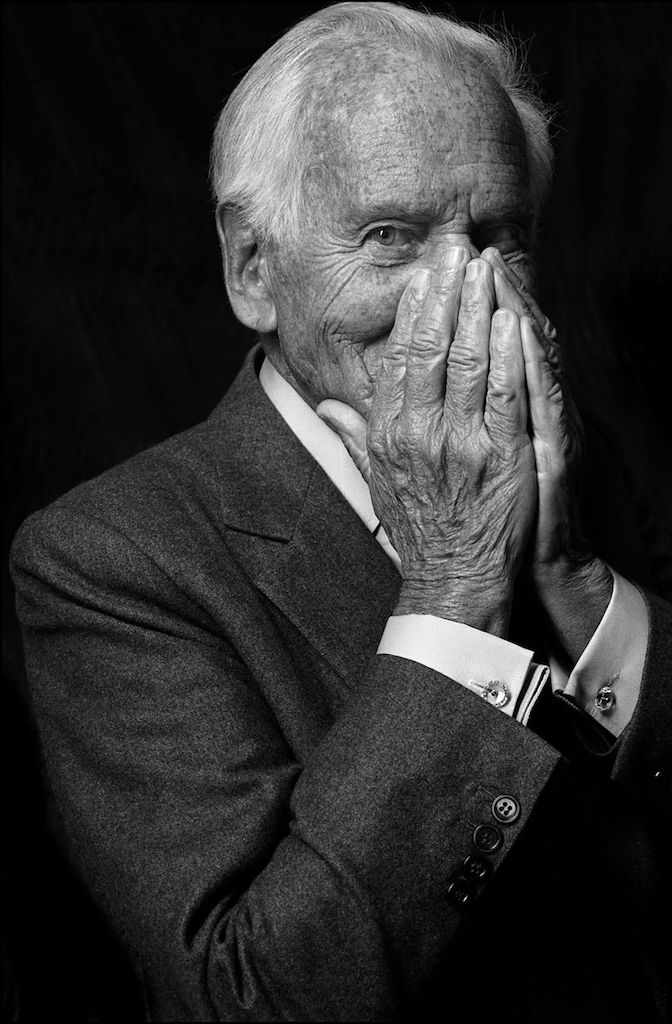

De Jean d’Ormesson, on gardera facilement l’image du séduisant causeur, de l’amoureux de la vie et des belles femmes (sa morale était restée bloquée au XVIIIième siècle), invité permanent des émissions plus ou moins culturelles à la télévision. Bernard Pivot l’avait invité vingt fois sur le plateau d’Apostrophes ! Mais derrière ces yeux bleus profonds et facétieux d’éternel adolescent, se cachait un écrivain brillant, un chroniqueur attentif, un académicien iconoclaste, féru de culture classique et de haute littérature, un amoureux des lettres qui ne trouvait de plaisir que dans le calme de l’écriture. Certes, Jean d’Ormesson avait la citation facile mais il s’agissait là souvent de petites dérobades, abritant même, par moment, une véritable mélancolie souterraine.